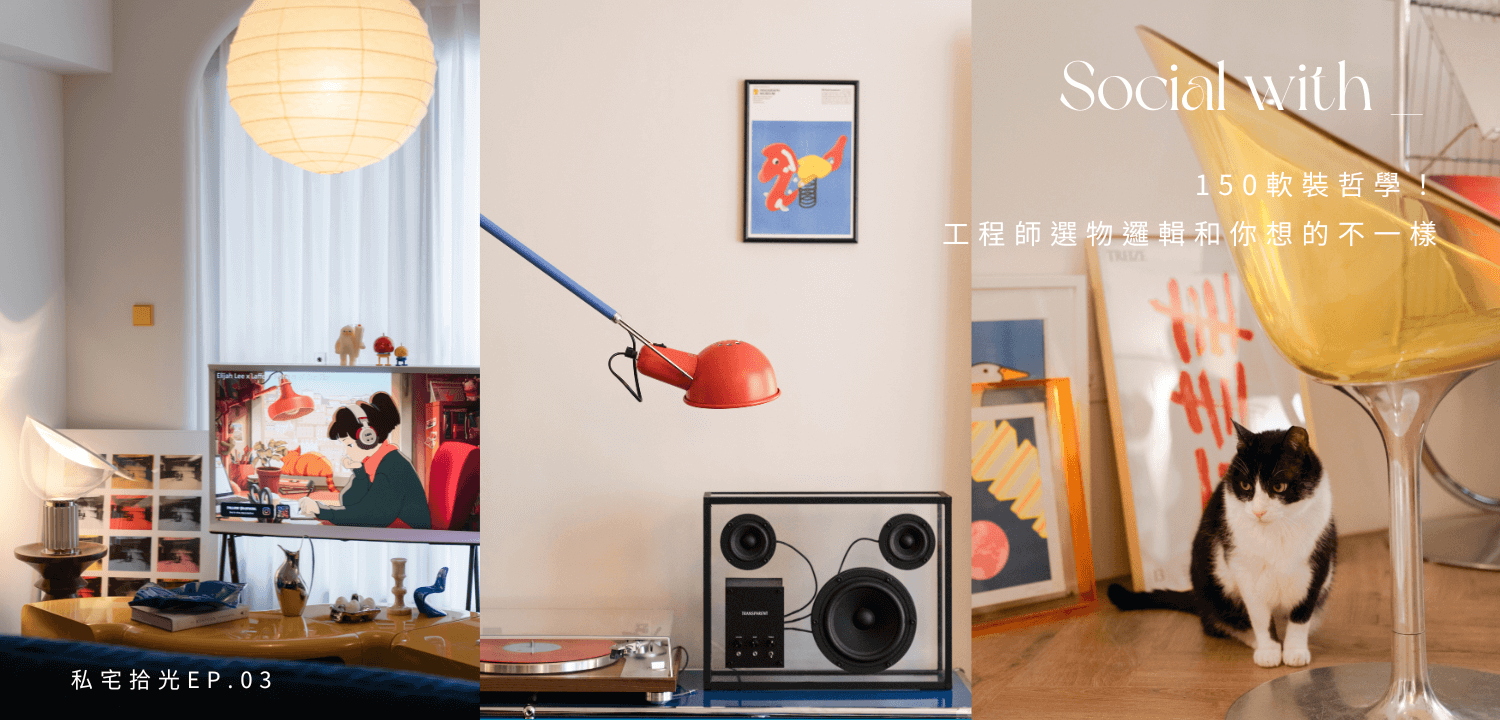

走進新竹工程師夫妻 Zoe 和 Zak 的家,每一件傢俱都傳遞著「美感先決」的生活態度。

當這些物品慢慢聚集,設計感開始在家中自由生長,家便成了一個會「說話」的空間。兩人不盲目追逐潮流,而是遵循內心的直覺,選擇那些真正能引發共鳴的設計,也因此當這些物件在家中排列組合時,一種獨特又和諧的設計語言便自然浮現,對他們來說,設計不只是擺設,而是一種與生活共存的日常流動美學。

美感至上的選擇原則

「基本上,第一個條件一定是『好看』!先漂亮再說,如果它還很實用,那就等於賺到了。」 Zoe 與 Zak 毫不掩飾地分享他們的選擇標準,他們也意外發現,在追求美感時喜歡上的單品,常常來自同一位設計師或是同一個國家的品牌。

「我們從雜誌架、椅子到裝飾品,後來才發現很多都是同一位設計師的作品。」他們笑著說,「現在幾乎都喜歡義大利的傢俱品牌,連咖啡機和汽車也是義大利的!」也許潛意識的選擇,呈現了他們對設計的敏銳度,即使沒有刻意關注特定品牌,審美卻始終如一地指向相同的設計理念。

對設計價值的理解與認同

比起單純以價錢來衡量物品價值,他們更在意這些藏在漂亮表面背後的故事,從設計邏輯、品牌歷史,到它如何影響整個空間氛圍,這種無形的意義反而更賦予整件作品的價值。挑選傢俱時兩人更像是在解一道設計的方程式,學著如何細細品味設計師的思維、探索材質與工藝的脈絡。

價格只告訴你市場價值,但無法衡量它如何豐富生活體驗,當你理解了它的設計語言,欣賞它的方式就完全不同了。當 Phantom 鏡子以獨特角度反射光線,或者 Togo 沙發隨著時間適應身體曲線,這些設計經典逐漸成為生活記憶的載體。傢俱存在的意義從來不只是擁有,而是一種對「設計價值」的理解與認同,它不僅僅是抽象概念,而是每天真實感受到的生活品質提升。

獨特的風格混搭

Zoe 與 Zak 大膽地融合兩種設計「我們最一開始是喜歡 Bauhaus 和 Memphis 的風格,但這兩個其實有點衝突。」

Bauhaus 以簡潔、功能性著稱,而 Memphis 則偏向誇張、顛覆與更情感導向。但他們卻成功地將這兩種風格「remix」在一起,試圖在極簡與極繁主義之間取得平衡。

「我們喜歡以 Bauhaus 的三原色——紅、黃、藍為基礎,再搭配一些能呼應的材質。」這種色彩哲學讓家充滿活力,又不失和諧。他們特別偏愛「強調解構感概念的家具,就是那種讓人第一眼看不出用途的設計」,這樣的選擇讓空間充滿探索的樂趣。

01 | Flos 265 懸臂壁燈

推開如銀色太空艙的玄關大門,視線一眼落在 Flos 265 懸臂式壁燈上。由義大利設計大師 Paolo Rizzatto 於 1973 年設計的經典之作,以其修長的機械臂和可調節的投射角度,成為空間中的視覺焦點。

燈光的方向性巧妙引導著視線的流動,當光線投射在特定區域,自然而然地創造出不同的功能空間,無需實體的隔間牆,光影的變化已然勾勒出生活的界限。

「有時候我們想要躺著耍廢,就會調整光線到沙發上;需要吃晚餐時則旋轉角度,讓光線照射到餐桌上。」燈光在無形中成為一種架構室內的動線和節奏的好選擇,如果想要最快調整空間的氛圍,燈具會是非常好的投資,兩人也非常享受點燈的儀式感。

02 | Ligne Roset togo 三人座沙發

如果說燈光決定了空間的氛圍,而真正讓人留下來、心心念念的或許則是 Togo 沙發帶來的柔軟包覆感。由法國設計師 Michel Ducaroy 設計的經典沙發,以其獨特的無框架結構和饒富趣味的褶皺外形,成為室內最吸引人駐足的地方。

Zoe 也提到這一款其實就是她夢想中的 Dream Sofa「而且實際坐起來真的很舒服,彈性很好!」

平常兩人最常待在沙發上滑著手機、聊著日常話題,朋友來作客時也常常展現對 Togo 沙發的興趣。「我們平常待在家的時間蠻長的,所以一張好的沙發真的會影響整個空間的使用方式,甚至影響生活習慣。」對他們而言,Togo 既是舒適的傢俱,也是一種追求自在的態度體現。

03 | Fiam Phantom 全身鏡

繞到沙發的身側,會發現那一面 Phantom 靜靜靠在牆邊,宛如馬格利特畫布上常見的物品,創造著一種虛實交錯的視覺衝擊,它的曲面玻璃不只是設計特徵,更是一種打破常規感知的藝術品。

「這種特別的落地鏡讓空間變得更有個性,我們也是第一眼就愛上,它的設計感真的很強!像是一件藝術品。」

馬格利特善於將熟悉的物件放在意想不到的環境中,創造出詩意的錯位,Phantom 也有類似的魔力,它能創造出介於真實與幻境之間的另一個維度,當你走過它身邊,空間開始被拉伸、壓縮,熟悉的傢俱在鏡中,挑戰了我們對現實的認知,創造出一種似曾相識卻又陌生的空間體驗,這種「熟悉的陌生感」令人深深著迷。

軟裝帶來的自由與靈活

Phantom 讓日常空間瞬間轉化為探索的場域,而這樣的探索性質,也恰恰延續到了他們的空間配置概念,家應該是能流動、能夠隨著需求與心情自由變換的。

他們偏好開放式設計,沒有「這裡一定是客廳、那裡一定是餐廳」的硬性區分。「我希望在不同區域時,看到的視覺效果都是自己喜歡的,我不想要空間被侷限,而是希望它有彈性,能夠依照需求變化。」

這種靈活性正是他們選擇全軟裝的原因之一「我們時不時就會想改變,可能哪天就會把工作區和客廳對調,這就是全軟裝的好處,能靈活調整讓家隨著我們的需求而變動。」

傢俱背後的故事

提及每件傢俱背後承載的故事和回憶,兩人娓娓道來「有些傢俱我們找得很辛苦,跑遍台北、台中,甚至台南,但最後尋得的收穫都相當值得!」

特別是那張由中古傢俱店發現的餐桌「當時它只有桌腳,沒有桌面,所以我們還特別請廠商訂製了桌面。」這種親力親為的過程,讓每件家具都有了特殊的意義。

「搬進去的那一刻」是他們最難忘的經歷。「看到一箱箱的家具擺上去,我就覺得:『哇,這完全是我想像中的家,甚至比預期的還要美。』」這種成就感是金錢無法衡量的。

軟裝營造的生活體驗

這些傢俱捕捉著家中每一個微小的生活片段,無倫是慵懶的週末夜、朋友聚會,以及兩人獨處的寧靜時刻,都同時豐富了物理空間以及情感維度。

「因為有這些傢俱的存在,我們會特別珍惜待在家的時光,覺得很幸福。」他們真誠地分享。

特別是下班回家、打開門的瞬間,「雖然有點臭屁,但每次看到這個空間,都會很感謝自己當初的堅持,沒有妥協。即使有預算或空間上的限制,我們在軟裝上還是盡量做到自己想要的樣子,現在回頭看,真的很慶幸。」

除了物質層面的滿足,軟裝也為他們帶來了意外的社交收穫。「其實最大的收穫是認識了很多新朋友,在台灣關注設計傢俱的人仍然算是小眾,之前我們都是兩個人自己看、自己研究,但在這個過程中,開始認識一些代理商、中古家具商,對這個圈子也越來越了解,是一個很棒的收穫。」

挑選傢俱的經驗之談

對於那些正在考慮投資軟裝的讀者,他們也分享了自己的建議。「我覺得最重要的還是『親自去試』,因為每個人的需求不一樣,不是說哪張沙發最紅、最多人買就一定適合你,藉由真實的經驗拓展想像力,也有助於培養審美。」

他們也強調經典設計的價值「經典的東西它之所以經典,就是因為它經得起時間的考驗,不管流行怎麼變,它還是能夠存在,還是能夠被喜歡。」

傢俱成為個性的延伸

每一件傢俱都不僅僅是功能性的物品,更像是他們個性的延展。「家就是這樣,隨著我們的生活習慣、心境,慢慢變成最舒服的樣子。」他們說。這句話或許是對他們選物哲學最好的總結,不盲從潮流,不受限於常規,而是讓空間和家具真實地反映自己的生活方式和審美追求。

在未來,他們的家還會繼續成長和變化,但那份對美的執著和對生活品質的堅持,將會一直延續下去。正如他們所說:「家裡沒有一樣讓我們後悔的東西」這或許是最珍貴的財富。

|去你家 social

「去你家 social」的企劃始於對「過好生活」的想像啟程。我們好奇,每個人如何探索自己理想日常的模樣,而家,則是所有連結最深、最真實的空間地帶。

每一次的拜訪,我們走進不同的家,聆聽來自各行各業的人的分享。透過空間設計、物品擺設與生活儀式的細節,拼湊出家的主人如何將熱愛轉化為日常的一部分,我們也希望藉由這些故事,喚起你對自己生活的想像,為家的可能性注入新的靈感。

去你家 social,不只是記錄家,更是記錄那些為生活努力的人。